『私』とは何か(二)

―認知症の方々との傾聴ボランティアから―

大薮 利男

第3章 傾聴することの意味

一、なぜ聴くのか

・人は上手に聴いてもらうと

①気持ちが落ち着く

②考えが整う

③生きる力が湧いてくる

・聴くことは、それだけで援助になるから

二、どのようにして聴くのか

・相手の立場から相手を聴く。ひたすら寄り添い、ひたすら聴く

・相手の「鏡」となる決意を持って聴く

・自分の判断で評価をしない、助言をしない、お説教をしない、はげまさない

・相手の言葉を反復して聴く(相づち、うなずき、繰り返す)

・ちょっと待って聴く(沈黙を怖がらない。相手からこぼれ落ちてくる言葉を聴く)

三、何を聴くのか

・苦しみ(苦痛、ペイン)を聴く。

・苦しみは次のようなものがあるが、傾聴では特にスピリチュアル・ペインに注目して聴く。

①身体的苦しみ

②心理的苦しみ

③社会的苦しみ

④スピリチュアル・ペイン

・老・病・死から逃げ出すことなく、学び、超えていこうとする(スピリチュアリティの目覚めへの)姿勢を聴く。

四、傾聴事例

ここに参考までに、認知症のある方々との傾聴の事例を示す(この記録はいくつかの事例をもとに、ありうる状況を想定して作成したものである)。

〈事例1〉Aさんは85歳、男性、時々大きな声で何かを言っておられる。目線は正面を向いて、何かに向かって怒っておられる。

B:(穏やかに声をかける)Aさん、こんにちは…、今日は如何ですか。

A:(ちょっと怪訝な顔)あんたは誰や。

B:ああ、私はBです(名札を見せて)。時々Aさんのお話を聴かせてもらい来ている者です。今日も来ましたので、まずAさんの所に来ました。(横のイスに静かに座る)

A:そういうたら、何処かで見たことある顔やなあ。(沈黙がつづく、そっと待っている)

A:(Bの存在は無視するように、先ほど聞こえていた口調で、前を向き、大きな声で)

あんなものはおかしい。あれはどういうことや。

B:(おだやかに)あんなものはおかしいのですね。どういうことですやろなあ…。

(一呼吸おいて)Aさん、おかしいものてなんですか。

A:(きぃっと、にらみつけて)3万円て、おかしいやろ。

B:ああ、3万円ていうの、おかしいですなあ。

A:3万円、出せというのや。3万円ておかしいやろ。どういうことや。

B:3万円出せて、おかしいですなあ。どういうことですかなあ。

A:今頃になって、3万円というのが、おかしい。

B:今頃、3万円というのが、おかしいですね。

A:あんたにも言うてきているか。

B:(歩調を合わせて)言うてきているみたいです。

A:(したり顔で)そうやろ。おかしいなあ。

B:おかしいですなあ。

A:あんなものは、ほっとかな、しゃないな(説得するように)。

B:そうですね。ほっとかな、しかたないですね。

〈事例2〉Aさん、うろうろと施設の廊下を行ったり来たりしておられる。

B:Aさん、どうされました。

A:ここは何処や。わしは何処にきたのや…。どうやって帰ったらいいのや。

B:ここが何処で、どうやって帰ったらいいのか、わからんのですね。

A:そうや…。あんたは誰や。何処から来たんや。

B:私は京都の○○から来ました。Bです。

A:あんたは京都の人か…(本当にうれしそうな顔をして)。わしも京都の△△や。

B:Aさんは京都の△△なんですね。それでは私とは近くですね。

A:ここに人は一杯いるけどなあ、みんな知らん人や。知った人、一人もいいへん(何処かの雑踏のなかに取り残された感じでおられる)。

B:ここの人、知らん人ばっかしなのですね。

A:何を聞いても教えてくれへん…。どうして帰ったらよいのかわからんのや。

よかった…。あんたに会えてよかった。

B:ほんとうに会えてよかったですね。Aさん、一緒に帰りましょう(部屋まで同行する)。

〈事例3〉98歳、女性、施設の廊下椅子に座って、時々の無垢な笑顔がすてきな方。

A:あんたはどちらから見えました。

B:私はBですけど、Aさんはどちらでしたかねえ。

A:私はS村の○○ですよ。

(しばらく沈黙)

ほら、あんたの叔母さんのCちゃん、そうでしょう。そのCちゃんとここで会ってね。

B:(ちょっと戸惑いながら)私の叔母さん、Cさんとなのですね。

A:そう、あんたの叔母さんのCちゃん、Cちゃんのお母さんと私の主人は兄弟で…。そんな所に嫁に来てゆうて頼みに行くなんてねえ。うちもこんな山奥の所に嫁に来るなんて思わなんだですけど…。

B:ああー、私の叔母さんのCさんと兄弟なのですね。嫁に来てゆうて頼みに行かれたのですね。

A:そう、そんな所に頼みに行く方も行く方で、嫁に行く方も行く方で…。

B:そんな所に頼みに行く方も行く方で、嫁に行く方も行く方なんですね。

A:こんな変な所で兄弟に会うなんて、こんな不思議はありません。

B:ここは変な所なのですね。ここで兄弟に会うのが不思議なのですね。

A:そう思いませんか。ここはこんな山奥ですから、こんな山奥の変な所にまで来て、親戚なんて、兄弟みたいなものですからね。そんな兄弟に会うなんて不思議でねえ。

B:あー、こんな山奥で変な所まで来て、兄弟に会うなんて不思議だなあと思うんですね。

A:そう。不思議で不思議で…、考えたら一日中、こればっかし考えてしまいます。

B:不思議で不思議で、一日中、こればっかし考えてしまうんですね。

A:はっはっはっ…。この世の中、こんな不思議なことがあるかと思うのですよ。生きているとほんまに不思議なことが起こります。(ニコニコと笑いながら)

B:(一緒に笑いながら)生きているとほんまに不思議なことが起こりますね。

〈

事例4〉87歳、女性、車椅子、幻覚症状が激しい方。

A:(小さくささやくような声で)この足がなあ…。この足が動かへんのや。

B:この足が動かへんのやね。

A:なんでやろなあ…。

B:なんでですんやろなあ。

A:こんなになったのは誰もいいへん。こんなになったのは私だけや。

B:こんなになったのは誰もいないのですね。Aさんだけなんやね。

A:なんでやろなあ…。ちっとも歩けへんのや。

B:なんでですんやろなあ。歩けないのやね。

A:(沈黙の後、真剣な顔で)こんなになったのは、私がなにか、悪いことしたのやろか。

B:こんなになったのは、なにか、悪いことしたのやないか、と思うんですね。

A:誰かに私は何にか、悪いことしたのやろか。悪いことでも言うたのやろか。

B:誰かに、悪いことした、悪いことでも言うたのかと気になるのやね。

A:(沈黙)誰かに恨まれているのやろか。

B:誰かに恨まれてるのかと思うんやね。

A:なにかがたたったんやろか。

B:なにかがたたったかと思うんやね。

A:(沈黙)私があかんのや。あんなこと言うてしもうたからや。

B:あんなこと言うてしもうたから、あかんのやね。

A:悪いことをした(哀しそうに涙ぐみ手を合わせて)。私があかんのや。あんなに困らせてしもうて、悪いことした。

B:あんなに困らせて、悪いことをしたと思うんやね。

五、人は敗北や絶望の中でこそ開けるものがある

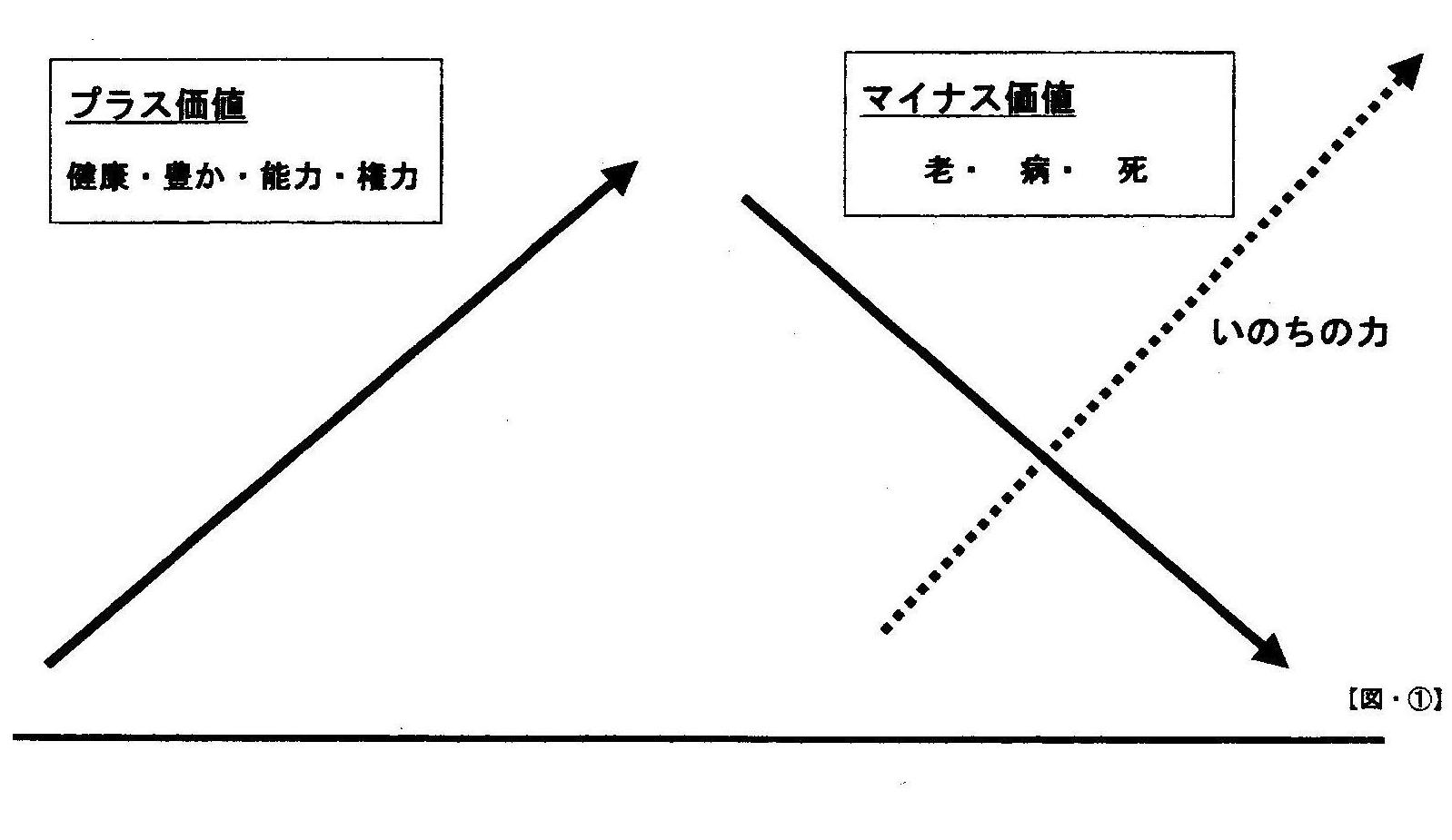

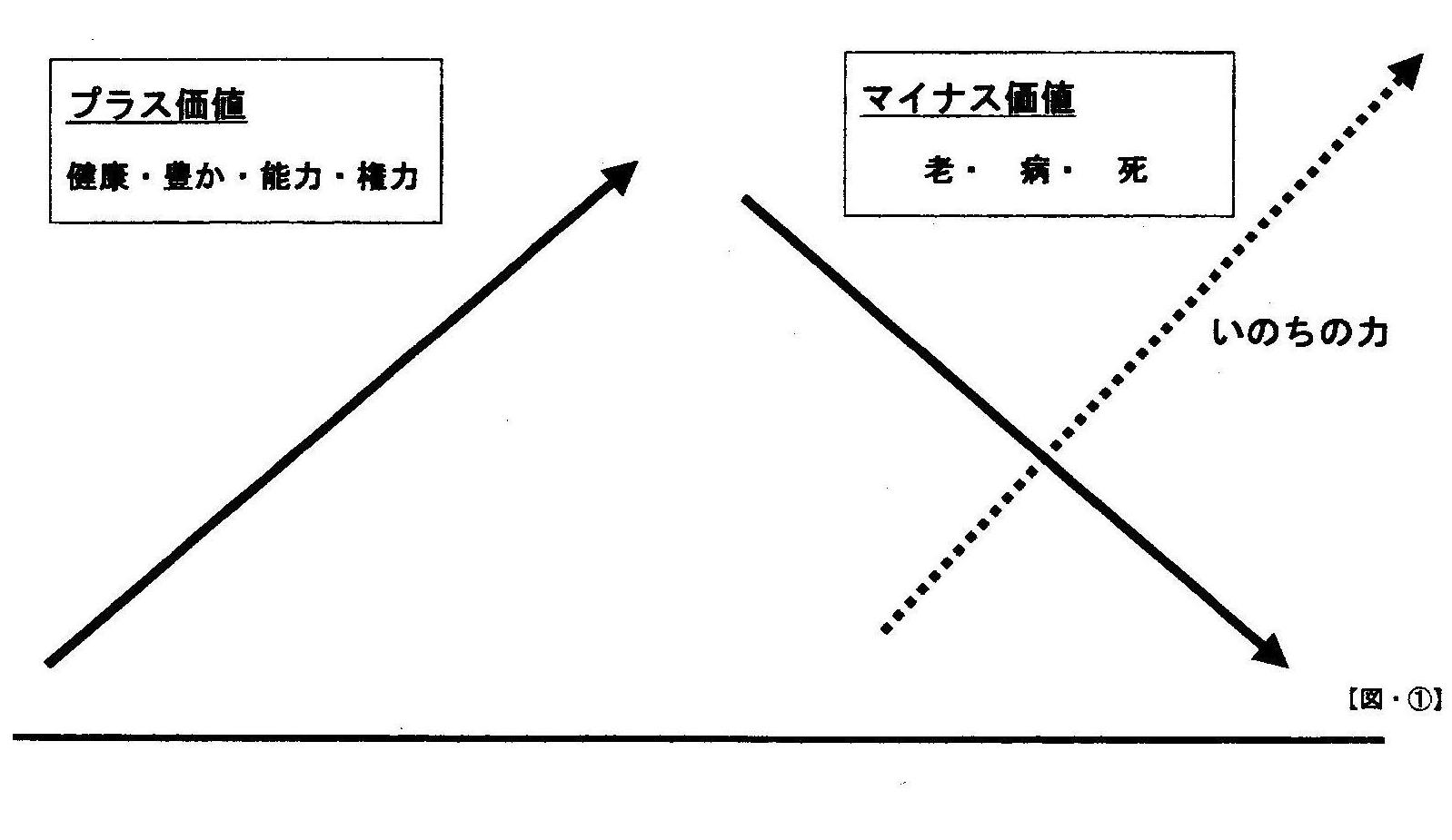

(図①)

※世俗はプラス価値(健康、豊か、能力、金、権力など)をどこまでも貪欲(右肩上がり)に追い求め、この達成と成功を生き甲斐として生きている。右肩上がりにある人生の最盛期、実はスビリチュアルなものは忘れられ、空洞化している。

※世俗の価値観からみれば、すべてがマイナス価値(老、病、死、貧など)という状況のなか、「すべてがうまくいかない」「何で私が、こんなことに…」という「まさか、まさか」の下り坂に追い込まれたとき、その人の真価が問われてくる。プラス価値を上げることこそが生きることと思ってきた人には、下り坂は生きられなくなる。

※人生を「できる」ことからでなく、「できない」私から見据える必要が生じてくる。たとえば、下の世話さえ他人の介護を受けなければならないという、何一つ「できない」現実の私をとおして、根底から私の意味が問われてくる。自身の生きる意味、存在意味を問うこと、問わねばならなくなること、それがスピリチュアル・ペインである。

※人は失敗、挫折、喪失、絶望の窮地体験のなかで絶体絶命の苦しみをとおして、従来の価値観を変容せざるを得なくなる。苦しみのなかで、すべての夾雑物を捨て、最後に自分自身をも捨てたとき、そこではじめて新しい自分に出会う。(だから、この体験を終末期まで引き延ばしていく生き方をすべきではない。誰もが「いま・ここ」で新しい自分に出会う生き方をすべきなのである。)

※自分崩壊、自分否定をとおして人は甦る。「生きてきた」という思いの自分から、「生かされていた」自分に目覚める。そして新しい世界観、新しい価値観を再構築する。「今までの不幸は不幸のままで、ありがたいものだった」と言える感謝と肯定の人に変容する。

※尻枝正行神父は『私が苦しみから救われるのではなく、「苦しみが私を救う」のです。苦しみからの救いではなく、苦しみそのものが、救いだということが、キリストの十字架の奇蹟の真意ではないであろうか。苦しみの底を掘っていくとき、そこに自ずから湧いてくる歓喜、歓喜の涙に私は真の恩寵のしるしを感じる。』と言う。

(「別れの日まで」)

※人は日常性に埋没した「凡夫」としての私と、本来性からの疼き、「本来仏」としての私との矛盾のなかで根本的に苦悩して生きている(四諦の「苦」の意味)。下り坂そのものが日常化するターミナル・ステージの人たちは、本能的あるいは潜在的に持っている「本来仏」への希求が最大化する。何処までも本来性に向かって成長し成熟しようという「いのちの力」への開けの可能性を信頼して、その人に徹底して寄り添うこと、それが傾聴である。

※敗北と絶望の中にいる人の苦しみを気遣い、共感して苦しみを聴くことが傾聴である。人は苦しみをとおして、その人はその人なりに新しい地平が開かれるものであることを信じて、共に苦しみの谷底をオロオロと歩くことが傾聴であり、そのことがまさにスピリチュアル・ケアである。

※傾聴そのものは、その人が右肩上がりの人であろうと下り坂のステージの人であろうと、そのことには拘わらない。また、ここで述べていることは、傾聴を行えば誰もがスピリチュアルなものに目覚め、元気になると言っているのでもない。人は誰もがどこまでも希求せざるを得ないものを秘めていること、そして人は苦しみに対峙することをとおして開けるものがあることを信じて、その人に徹底して寄り添い、苦しみを聴くこと、そこに重要な意味があることを述べている。

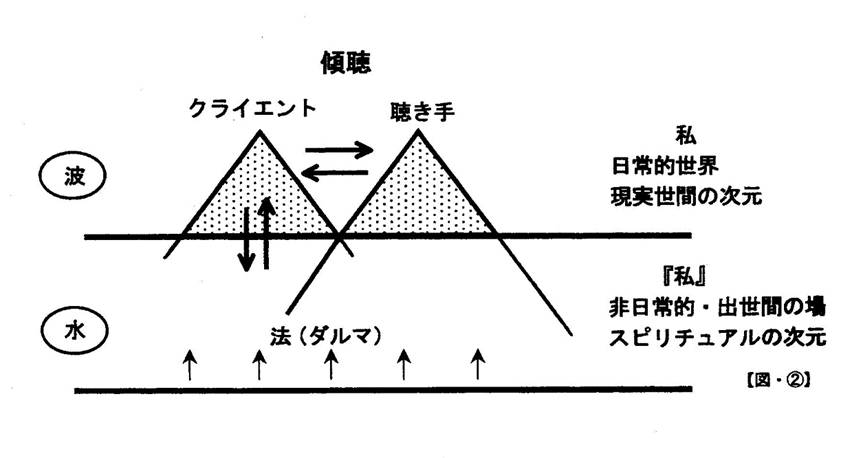

六、傾聴の構造

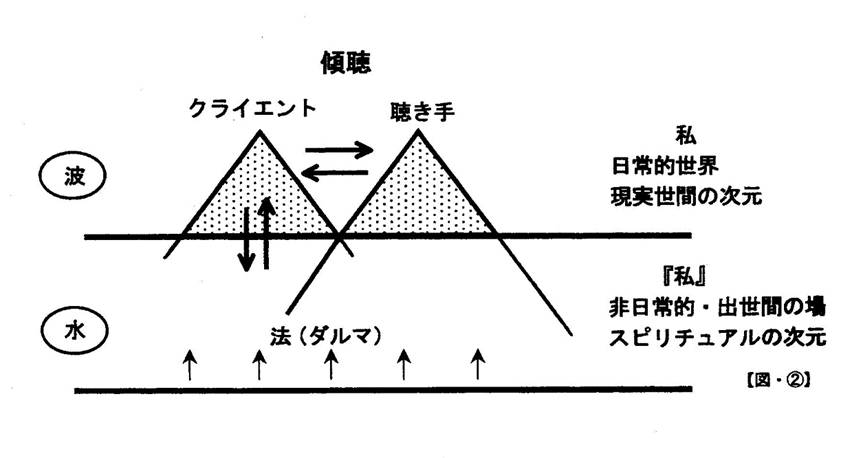

波の私と水の『私』

(図②)

※傾聴の意味を『大乗起信論』が説く、「波」と「水」の比喩から考えてみる。現実界を生きる日常的な私たちの自覚は、一つひとつの波頭を私として生きている。形ある波としての私を私として思い固め、その私「生死的自我(エゴ)」を私として生きている(凡夫)。これは根本的な無明であって、真実は波の底にある形のない水、水こそが私の存在根拠であって、「本来的自己(セルフ)」であり、「本当の私」である。誰もが本来的に希求している『私』であり、自己実現すべき『私』なのである(本来仏)。

※傾聴における相手(クライエント)と聴き手との関係を図②に示す。日常的な会話は波と波とで対されていると考えられている。しかし、個々人の今、ここでの事実は下の水の部分、すなわち非日常、スピリチュアルな次元の法(仏)の働きのなかで成立している。聴き手が相手の「鏡」となって、傾聴のスキルをもって対するならば、相手は自分自身の内的世界との対話が活性化して、スピリチュアルな次元の魂が動き出す。自分が自分で自発的に本来的自己に目覚めていく。このプロセスのサポートをするのが傾聴である。

※この場合、真の傾聴が成立するのは、聴き手側が自分の意を捨て(無になって)、相手の「鏡」となり得ていることである。ここで「鏡」になるとは、聴き手が傾聴のスキルを自在に使って相手に対することである。仏教では「鏡」とは、すべてのものをあるがままに映す清浄無垢なもの(大円鏡智)であり、仏そのものだという。

※傾聴において、聴き手のスピリチュアルの次元への理解は重要であるが、個々人がスピリチュアルの次元の目覚め、仏となることを絶対化しているわけではない。仏となることよりも現実に苦しむ、聴いてほしい人たちの現場に自ら出向き、不完全な鏡であったとしても、その場で臨床的に傾聴を実践することを第一とする(衆生無辺誓願度)。そのことはまさに仏の行為そのものである。

※と言って、聴き手がただの傾聴スキルの使い手であったらよいわけではない。傾聴が成立し得るのは、聴き手の自分の存在根拠、スピリチュアルの次元からの呼びかけ(用)のなかで成立しているものであり、そのことが相手が自分自身でスピリチュアルの次元へ応答していく呼び水となるものであることを自覚している必要がある。本当の意味で「良き聴き手」(スキルを超えた自然で自在な聴き手)になるということは、果てのない自己探求が伴う修行の道でもある。

第四章 『私』とは何か

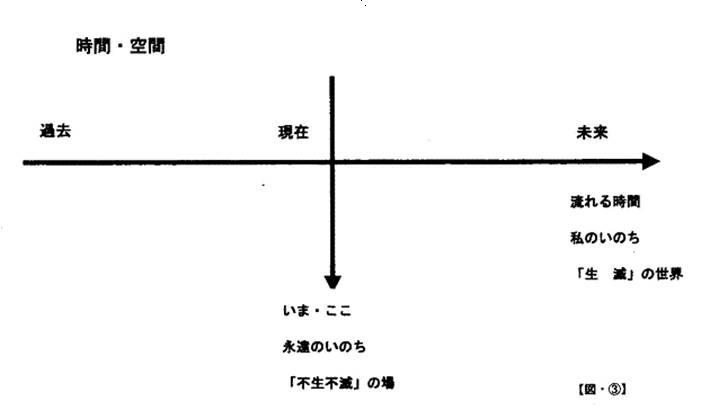

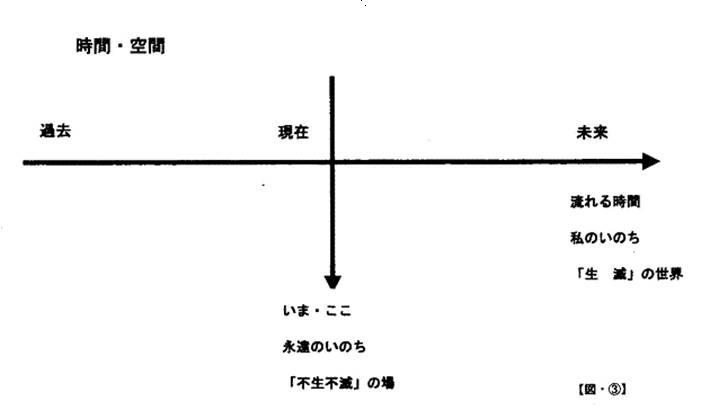

一、時間・空間論

(図③)

※私たちは過去、現在、未来と流れる時間のなかに、数十年前に生まれ、何年か後に死んでいくであろう自分を何の疑いもなく私として生きている。常に「お前はお前で、私は私だ」と言い、「これこそが私だ」と思って今を生きている(横の線)。現実世界を生きるということは、時間・空間的に限定化した自分、「波」としての生死的な自分、「生死的自我(エゴ)」を私として生きる。右肩上がりのものに価値をおき、世俗を懸命に生きる私は、まさにこの私である。

※しかし、親鸞が「よろづのこと みなもてそらごと たはごと まことあることなき」と言い、聖徳太子は「世間嘘仮」と言い、久松先生が「時間は妄想である」と言われるように、私たちは現実世界のみを実在として生きているのではない。「波」としての私を超えて、「水」としての『私』をも生きている。流れゆく時間を縦に切り裂いた一瞬一瞬、「いま・ここ」(縦の線)において、「波」は「水」に帰り、「水」は「波」になる。この場には時間・空間はない。また、ここに開けた「本来的自己(セルフ)」は「永遠」であり、「不生不滅」なる『私』である。

※『私』は、どこまでも対象的に捉え得るものではない。私たちの意識、認識を超えたものである。私たちが赤ちゃんの時代のことを考えてみると分かりよい。「自我意識」がまだ芽生えていない赤ちゃんは、「いま・ここ」「いま・ここ」をただただ生きている。だから赤ちゃんには、私がないし、自他がない。また時間がないから、死もない。しかし成長につれ「これが私」と限定化した私を意識し出したとき、空間と時間が立ち上がっていく。空間的な限定が時間的限定であり、時間的な限定が空間的限定となる。

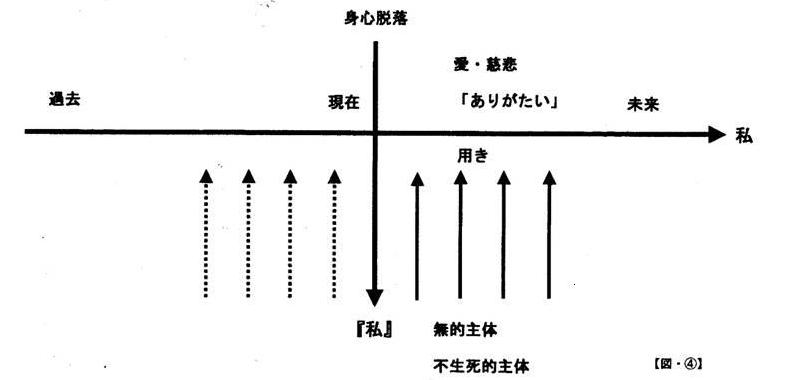

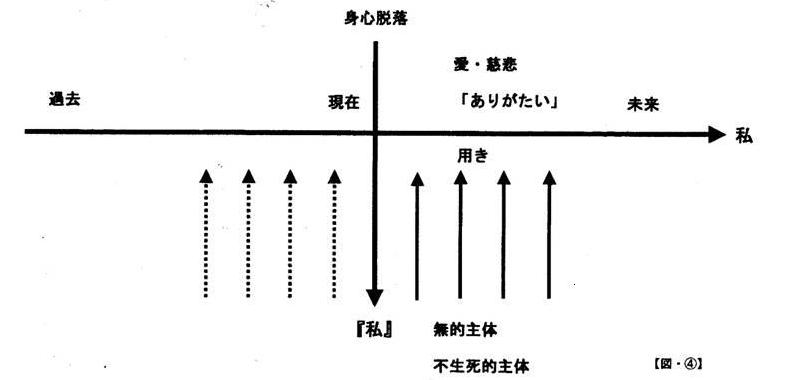

二、主体的主体の用

(図④)

※私たちが「波」としてのエゴ的な私を、私として思い固めて生きたとしても、私たちは常に「水」の『私』、無我なる『私』からの用(ゆう・はたらき)のなかを生きる(下からの矢点線)。敗北や絶望などのマイナス体験、あるいは厭世観や虚無観のなかで、エゴ的な私の存在そのものが許されなくなる、あるいは「どうしてもいけない」ものとして徹頭徹尾突き上げられるという絶対苦悶。この絶対苦悶、絶対ディレンマのなかで起こる自分否定、自分崩壊が「身心脱落」である。人は「身心脱落」をとおして、「水」の『私』、大いなるいのちの『私』に目覚める。ここで私の主体は、私から『私』に転換する(無的主体、不生死的主体となる)。

※この私が、実は大いなるいのちの『私』に抱かれた私であった、という気づきと実感は歓喜であり、この現実のままが許されると共に、「ありがたい」という感謝と肯定の私に変容する。いままでも既に私の存在を支え尽くしていた用(はたら)きに気づくとともに、用きの意味が自覚される。そして半信半疑であった用きが甦り、私の「働き」として積極的に実態化する(矢点線が矢実線になる)。用きが私の身心を道具として、愛や慈悲行として現成する(智体悲用)。このことをとおして、始めて人間が真に人間として生きる。

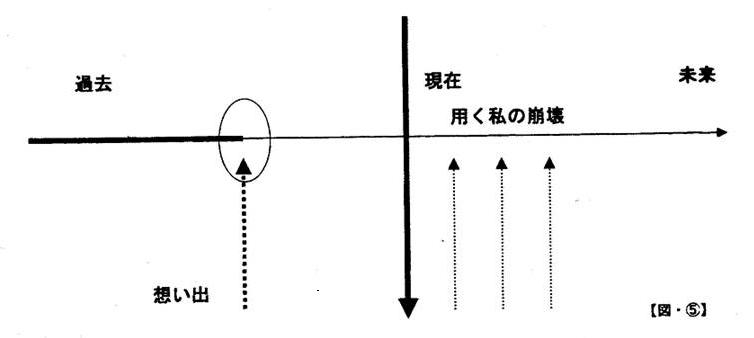

三、認知症の方々の

スピリチュアル・ケア

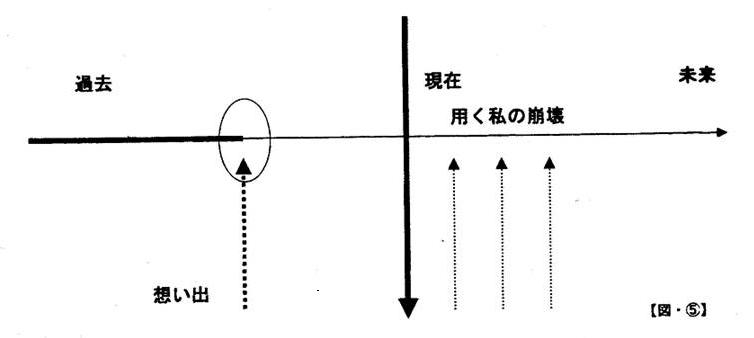

(図⑤)

※図⑤から認知症の方のあり様を見てみたい。認知症の方々は脳機能障害が進行するなかで、「私は私だ」という自我意識が崩れている、あるいは崩れようとしている(横線が細線になる)。自分自身の認知機能や感情のコントロール機能が低下して、時間や居場所が分からなくなる。自我意識が壊れていくなかで、その人に時間・空間そのものが立ち上がらない。だから現在が混乱化して、過去の想い出が現在となる。多くの場合、想い出となるものは、その人の実存に関わるものであって、過去に取り残してきた用きであり、解決し終えていない用きの意味への問いが、回想として何度も繰り返されてくる。

※認知症の方が語られる場は、日常性を何の疑いもなく生きる私たち(凡夫の私)にとっては虚構で異次元の世界である。それは私たちの理解、認識をはるかに超えている。しかし、認知症の方々も『私』からの用きが途絶えたわけでなく、大いなるいのちのなかを生かされ、生きておられる。認知症の方々の言葉や行動は『私』の場から立ち上がってくる騒ぎの表現であり、自分自身のスピリチュアルの現場を生々しく語りだそうとしておられるのである。しかし、認知症の方々は『私』からの用きを受け取る私が不明であり、また私が『私』を自覚して「いのちの力」に翻えるエネルギーがもはや失われているのである。

※私たち傾聴ボランティアは認知症の方たちが語られる一語一語を、その方のスピリチュアル・ペインとして、何の批判も評価も加えずに、そのままを全面的に肯定して受け取るのである。「鏡」になって聴くのである。このことがスピリチュアル・ケアそのものであると私たちは理解している。このことによって認知症の方々は、認知症としての中核症状はなくならないにしても、不安がなくなり、安定し気持ちが落ち着つかれることによって、いろいろな周辺症状としての問題行動がなくなっていかれるのである。

※道元は「仏道をならふといふは 自己をならふ也。自己をならふといふは 自己をわするるなり」と言っている。「自己をならふ」という場合の自己とは、「水」としての『私』を「ならふ」ことであろう。「自己をわするる」の自己は、「波」としての私、自我意識のままの私を「わするる」ということであろう。ここで大切なことは「自己をならふ」とは「ならふ」ことであって、「知る」ことではないこと(知り得るものではないこと)。また「自己をわするる」とは「わするる」であって、「なくす」とは言っていないことである。

( 第一六二回別時学道・講演)